東京海上日動火災保険株式会社が提供する、災害をARで疑似体験できるウェブサービス「災害体験AR」が2021年7月からスタートしています。

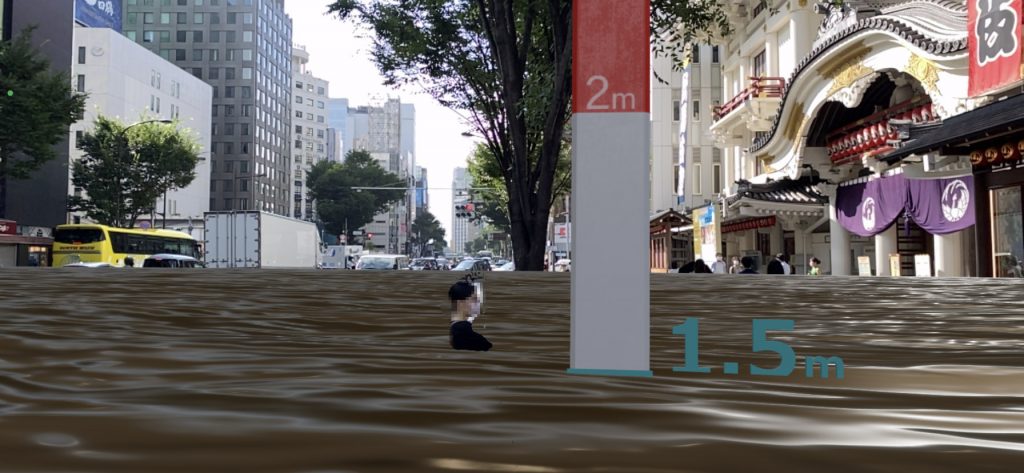

「災害体験AR」は、ウェブブラウザ上でスマホのカメラ機能を通じて、水災発生時の浸水や土砂災害の状況を可視化できるのが特徴。洪水なら「地点を設定して体験」モードと「深さを設定して体験」モードがあり、土砂災害の場合は「地点を設定して体験」モードと「災害を選択して体験」モードを備え、崖崩れ・地すべり・土石流に対応しています。

現在、防災の取り組みをデジタル化する「防災DX」が注目されつつありますが、この「災害体験AR」はその象徴のひとつといえるでしょう。

ITで防災の概念を進化させた「災害体験AR」について、開発を担当した株式会社キャドセンター プランナーの古川 修さん、プロジェクトマネージャーの安嶋盛能さん、CGクリエイターの内ノ村 嘉康さんにお話を伺い、デジタル時代の防災情報に求められるものをテクノロジーの視点から紐解いていきます。

キャドセンターの強みを活かしたAR

「災害体験AR」は素人目で見ると、単に地図情報に洪水や土砂災害の画像処理を加えただけ……にも思えてしまいますが、その裏にはきちんとしたデータに基づく情報処理と、直感的に視覚に訴える表現の作り込みが隠されています。

「水害の基本的なデータについては、国管理河川(東京海上ディーアール株式会社様が収集)及び大阪府管理河川の想定浸水深データと連携しています。土砂災害のデータについては、国土交通省のデータも活用しています。現在地に応じて、専用サーバーからそのデータを取得する形を取っています」(安嶋さん)

GPSの現在位置情報に応じてデータを引き出し、リアリティのあるARでアウトプットする手法は、3DCG技術をベースに3D都市モデル「MAPCUBE」などを展開し、データ処理と表現力を培ってきたキャドセンターの強みが活きています。

今回はブラウザ上でARを表示する仕様上、動画のテクスチャが使えず、臨場感あるグラフィックが完成するまで多くの苦労があったと聞きます。

「ブラウザベースのARなので、Appleの『AR Quick Look』とGoogleの『model-viewer』を使用するという前提条件がありました。そこから逸脱しないように表現するのが苦労した点です。本来、波の形のぼこぼこしたテクスチャを流していくやり方が一番簡単なのですが、それが使えなかったので水面をモデルで作って実際にゆらゆら揺らすといった手法を取りました。3D的な表現が可能なAR媒体でしたので、水面の反射も表現できてリアリティを出せたかなと思っています」(内ノ村さん)

表示する範囲も広すぎるとデータが重くなるうえ、ARの表示がズレるという現象も発生したとのこと。

「もうひとつは表示の範囲。最初は100m×100mだったのですが、あまり広くなると挙動が安定せず、最終的には50m×50mになりました。表示のズレもあって苦労しましたね」(内ノ村さん)

またiOSでは上手くいっても、Androidでは機能しないといったケースもあり、試行錯誤を重ねたそうです。もちろんリアリティの追究だけでなく、表示のわかりやすさもこだわりの点。

「洪水ARでは、水深を表すバーも一緒に表示しています。これによって、水の深さと危険性の関係がわかりやすくなっていると思います。この水深バーですが、ズレてしまったり、そもそも表示されない現象が出たりと、見やすく表示できるまでかなり調整を繰り返しました」(内ノ村さん)

表示の工夫に加えて、CGデータの軽量化も同時にクリアしなければならない課題だったそうです。

「土砂災害にも、崖崩れ、地すべり、土石流と3種類ありまして、一般的にはそれらの違いはイラストで図示されることがほとんどですよね。それをできるだけリアルに表現したいという希望がありました。でも、リアルにしようとすればするほど、データ量がすごく増える。ARの仕様上、データ量が小さいほうがレスポンスが早くて使いやすいツールになるので、リアルにしつつ、いかにデータ量を削減するかが課題でした」(安嶋さん)

「リアリティと軽量化をどう両立させるか。それを外部のデータとどうしっかり連携させるか。そうしたCGの扱いの部分でキャドセンターの強みが出ている形です」(古川さん)

地方自治体も注目するきめ細かいカスタマイズ

「災害体験AR」は一般ユーザー向けですが、自治体や企業などからも高い関心を集めています。一昔前は、各自治体がハザードマップを紙で作っていました。今ではそれがデジタル化されてはいますが、単純に危険度で色分けされた地図のPDFが並べられているケースがほとんど。「災害体験AR」のように、ARとハザードマップが結びつくことで防災は新たな次元に進化するのです。

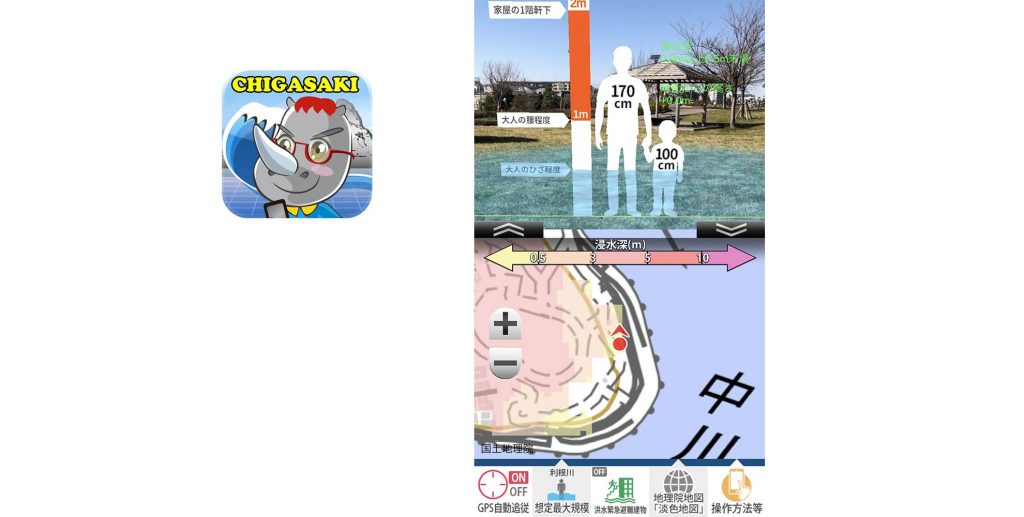

「キャドセンターでは、すでに各自治体向けにアプリを作ってパッケージ化しており、東京都葛飾区や神奈川県茅ヶ崎市などに提供させていただいています。場所によって災害情報は異なるので、どこの自治体さんもDXという観点で防災情報をアプリ化して、住民に届けたいと考えておられ、個別のアプリにして発信するのが主流になると思います」(古川さん)

誰にでも使いやすく、パッと見て直感的にわかりやすいビジュアル。こうしたユニバーサル性を持ちながら、個別の状況に合わせてきめ細かくカスタマイズできる。これがデジタル防災マップに求められている進化なのでしょう。

「スマホに慣れないご年配の方が、この場所の危険を見たいという時に起動画面がそのまま浸水マップになっている点も、非常に高い評価を頂いています。とにかく立ち上げさえすれば誰でも見られるというところを目指していましたので」(古川さん)

ここ数年、台風やゲリラ豪雨など、夏に大きな水害が起こっています。技術の進歩を防災に活かすとともに、「災害体験AR」のようなアプリが話題になることで、ひとりひとりの防災意識が高まるという効果もプラスに働くのではないでしょうか。

「この世から災害がなくなって、『災害体験AR』は必要なかったと言われることが理想ですが、やはり災害はいつでもどこでも起こりうるものです。その時に『あってよかった』と思っていただけるようにしっかりしたものを作っています」

取材/GetNavi web編集部 まとめ/卯月 鮎 撮影(人物)/鈴木謙介

関連記事:大災害が起こった時、自分の街はどうなる?「防災×DX」のひとつの形「災害体験AR」を試す(GetNavi web)